『リトルウィッチアカデミア 魔法仕掛けのパレード』私的私感

アニメーションとは魔法である。なんという単純なアナロジー。なんという分かりやすいメッセージ。しかし、内容と形式が完全に一致したとき、すなわち、アニメーションとは魔法である、というメッセージをまさしく魔法のような完璧なアニメーションによって提示されたとき、我々はそのあまりにも単純かつ強度を湛えた真理を前に言葉を失うしかない。今どき、アニメーションに対してこれほど誠実かつ子供心を忘れずに向き合って制作している人たちと、それを支える(主に海外の)アニメファン層が存在する、という事実にも救われる気持ちがする。

だが、それと同時に、というかそれがゆえに、このアニメにはある種の「捻れ」とでもいう他ない要素が不可避的に貫入しているようにも思える。それは、これまであまり指摘されなかった「人種」という要素である。前作の無印版の『リトルウィッチアカデミア』(以下『LWA』)では人種という要素はほとんど表に出てこなかった、というか私は今作によって何気に初めて主人公のアッコが日本人であるという設定を知った。物語中盤、パレードに向けて準備中のアッコに向かってダイアナが以下のような揶揄的な台詞を放つ。「東洋の島国から来たミーハー魔女のくせに」。この言葉に対してアッコがどのような言葉を返したのかはよく覚えていないが、それにしてもこの台詞はちょっと衝撃だった。思えば序盤に映し出される教室風景でもクラスメートに黒人の少女が混じっていたが、そのときは『LWA』がモチーフとしているカートゥーン的な意匠の一つに過ぎないのだろうとあまり気に留めることもなかった。しかし、恐らくそれだけではないのだ。監督の吉成曜含めた製作者たちは、たぶん意図的に「人種」というファクターを今作『魔法仕掛けのパレード』に忍び込ませた。つまり、日本人である我々が主にディズニーアニメからの技術輸入に拠った、すなわちアメリカを出自とするアニメーションを制作するというのはいかなる行為なのか、という所謂<ジャパニメーション>の起源と出自に差し向けられた問題意識がそこにはある。(ガイナックス時代からすでに顕在化していた)『LWA』におけるカートゥーンアニメ的な意匠も、恐らくこの問題意識と無関係ではない。「東洋の島国から来たミーハー魔女」とはまさしく吉成曜(と彼を含めた製作者たち)自身のことであり、そしてこのミーハー性を作り手自身が意識することは、図らずも<ジャパニメーション>といういささか奇形的な表現形態の隠された始原を明らかにすることでもあった。言い換えればそれは端的に言って、日本/アメリカという対立項をふたたび自分たちの中に内包させることをも意味している*1。

話を急ぎ過ぎた、いや、急ぎ過ぎていないか。話を少し変えよう。無印版『LWA』は、幼少時のアッコが親に連れられて観に行った魔女シャイニィシャリオのショーで魔法の魅力に目覚めるシークエンスから始まる。若手アニメーター育成事業『アニメミライ』に出品されたこの作品が、若手アニメーターが「魔法学校」であるところのアニメスタジオに入って修行する、という一種のアニメ業界的寓話=メタアニメとして作られたということはこれまで散々言われてきた。それでもなお、このオープニングのシークエンスに限っては、これは吉成曜の私的体験がベースになっているのでは、と思わずにいれない。吉成曜は恐らく幼少時に親に連れられて映画館でアニメ作品を、それもたぶんディズニー映画を観たに違いない。それが一種の原体験となり、吉成曜がアニメ制作を行う際に常に立ち戻ることになる定礎として機能しているのではないか(もちろん以上のことはすべて私的な妄想であり事実とは異なるかもしれない、あしからず*2)。少なくともそのように考えれば、『LWA』における日本/アメリカという分裂と葛藤がより腑に落ちるものとして理解されるのではないか。

もう少しアニメ表現面にも目を向けてみよう。『LWA』のキャラデザは非常にカートゥーン的(『LWA』におけるカートゥーン性がもっとも際立っているキャラは言うまでもなく『魔法仕掛け』に出てくる市長であろう、というかどう見てもタウンズヴィルの市長にしか見えないのだが…)と言っていいが、例えば『魔法仕掛け』の中盤でアッコたちと悪ガキが乱闘になるシーンは、殴る蹴る等のアクションひとつ取ってもジャパニメーション的なリアリズム表現に貫かれており、アメリカのカートゥーン的なデフォルメ暴力表現とはかけ離れている。すなわちここにも日本/アメリカの分裂と混合がある。

『Kickstarter』による海外アニメファンからの出資によって、海外のアニメファンに向けて自分たち日本人がアメリカ的カートゥーンスタイルでジャパニメーションを作る、という捻れ構造が『魔法仕掛け』でより一層明確になると同時に、吉成曜と製作者たちもそのような構造をより鮮明に意識するようになった、せざるを得なくなった。もちろん『LWA』には所謂「クールジャパン」的な驕りは一切存在しない。むしろ、唯一の日本人であるアッコは一貫して魔法学校内の落ちこぼれとして描かれていた。しかしそれでもアッコは日本/アメリカという葛藤と分裂を生きながら仲間と力を合わせてパレードを成功させる。ここにこの作品の感動がある。

とはいえ以上に示した捻れ構造は、何も『LWA』に限った話ではなく、今のジャパニメーション全般に当てはまる普遍的な構造である。というのも、例えカートゥーン的見かけでなくとも(つまり萌えキャラ的見かけであっても)、日本がアニメーションの技術をアメリカのディズニー映画から輸入してきたという歴史的構造は不変だからである。

急いで付け加えておけば、今のジャパニメーションはアメリカに回帰するべきだとか、海外のアニメファンにもっと媚びを売るべきだ、というようなことが言いたいのではもちろんまったくない。そうではなくて、日本/アメリカというジャパニメーションが原初において抱えていたはずの二項対立を、さも初めから無かったかのように慎重に除去=忘却した上でジャパニメーションが制作され、あまつさえそれが日本独自の文化であるかのように振る舞いしかもそれが「クールジャパン」などと海外から持て囃されているのだとすれば、それは端的に言って欺瞞以上の何物でもないのではないか、ということが言いたいのだ。そのような意味において、『LWA』はジャパニメーションの始原に立ち帰り、日本/アメリカという二項対立をふたたび自分たちの内部に取り込むと同時に、アニメーションとは魔法である、というアニメーション本来の身も蓋もないくらいの(だからこそ簡単に忘れ去られる)<本質性>を極上のエンターテイメントと共に提示し得た、非常に稀有な作品だと言えよう。

アニメーション・ポリリズム

世界はリズムで満ちている。

例えば、自然には四季の周期があり天体には公転周期や自転周期がある。人体にはサーカディアン・リズムという体内周期がある。

複数のリズムが同時に存在すればポリリズムが生まれる。例えば、サーカディアン・リズムが23時間の概日リズム睡眠障害患者と25時間の概日リズム睡眠障害患者が同じ屋根の下で生活するとする。このとき、当然二人の生活リズムは日を追うごとに乖離していくが、575時間ごとに束の間シンクロ=同期する(23と25の最小公倍数)。

このように、世界は「ズレ」と「同期」を内に孕んだ複数のタイムスケールが同時進行する場である。例えば、土星の自転周期は約10時間40分であり、木星の自転周期は約9時間50分であり、火星の自転周期は約24時間37分であり(ということはサーカディアン・リズムが25時間の概日リズム睡眠障害患者は火星に移住した方が暮らしやすいということになる)……。

同様に、アニメーションも複数のリズム=タイムスケールが同居するポリリズミックなメディアと捉えることができるのではないか。

上のGIF画像は、オーストリア在住の若手アニメーター・Bahi JDによる原画パート(『スペース☆ダンディ』一話)である。見ればわかる通り、各々のセル=レイヤーが微妙にずれたリズム=タイミングで動いている。このことにより化け物たちの蠢きがよりケイオティックなものになっている。

このような技法は決して例外的ではない。例えば『てーきゅう』のOPでは「雲の動きを(原画1枚あたり)12コマ打ち、木・建物の送りは6コマ打ち、4人のスキップは4コマ打ち」(参考)という風に、総てのレイヤーのタイミングをバラすことによって音楽とのポリリズミックな揺らぎと同期が実現されているし、『アイドルマスター』シリーズではキャラクター達のダンスが完全に同期しないように微妙にキャラクター間のタイミングをズラしている。

このような技法は当然実写映画には存在しないアニメーション特有のものであるが、このようなリズム=速度の複数性の技法を成り立たせている装置こそがタイムシートに他ならない。

基礎的な知識を確認しておくと、タイムシートとは、各1秒24コマの諸セリー(系列)によって構成される撮影指示書であり、複数のセル=レイヤーの動き、カメラワーク、特殊効果などがどのようなタイミングで入るかわかるようになっている。ただし、ここでは議論をわかりやすくするため、カメラワークや特殊効果などの要素は省き、もっぱらセルのタイミングを指示するための装置としてタイムシートを捉えることにする。

上のタイムシートは議論のために簡略化されたモデルである。AセルとBセルの二つのセルがあり、それぞれのセルは等しく1秒間あたり24コマで反復する周期パターン(24fps)から成る。

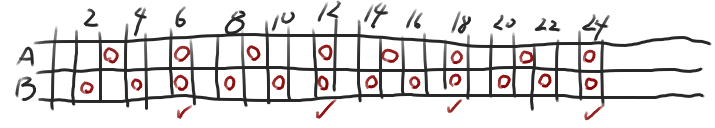

試しに上のように原画が入るタイミングをタイムシート上に打ってみる。ここでは、Aセルは3コマ打ち、Bセルは2コマ打ちで打っている(つまり、Aセルは8fps、Bセルは12fpsということになる)。見ると、AセルとBセルはそれぞれ別のリズムで駆動しているのであるが、6コマ目と12コマ目と18コマ目と24コマ目に(つまり1秒間の間に計4回)両方のセルが同期していることがわかる*1。

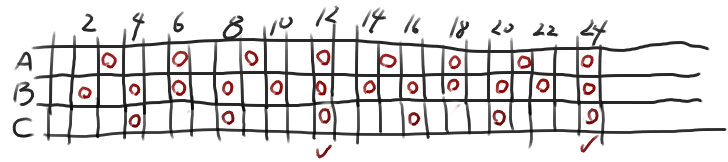

さらに、4コマ打ち(6fps)のセルを一つ加え、AセルとBセルとCセルの3つのセル=レイヤーから成る場合のタイムシートを考えてみる。この場合も、12コマ目と24コマ目に総てのセルがシンクロ=同期している。

このように、各々のセル=レイヤーはバラバラなリズムによって動いているのだが、1秒間24コマというビットマップを総てのセル=レイヤーが共有しているため、12、8、6、という異なった周期のリズムパターンがそれぞれの秩序を保ったまま同時に存在することが可能となる。まず1秒間24コマという基底となる周期リズム=ビートが設定され、そのビートが何重にも整数的に分割されることによって複数のクリックタイムが生まれる。そしてその分割された時間は互いの公倍数ごとに同期しながら(たとえば2コマ打ちと3コマ打ちなら6、12、18、24、…が公倍数となる)反復される。

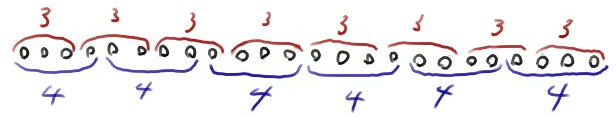

上のモデルは3コマ打ちと4コマ打ちのクロスリズムを直感的に捉えるために描いたモデルで、24個の点から成り、上で3ずつ区切ったのが3コマ打ちで、下で4つずつ区切ったのが4コマ打ちである。つまり、24個の点を3コマ打ちでは8等分、4コマ打ちでは6等分するということになる。アニメーションでは24による一周期だが、これを12による一周期にすればそのままアフリカ音楽におけるポリリズムの原形になる*2。

タイムシートはしばしばアニメーターにとっての楽譜に例えられるが、このタイムシート=楽譜というアナロジーは示唆に富んでいる。「ズレ」と「同期=シンクロ」を同時に内に孕んだアニメーションは、タイムシート=楽譜という計量可能なビットマップ装置にリズムを落とし込む、さらに言えば演算化させることによって可能となる。

※

トーマス・ラマールは著書『アニメ・マシーン』において、多層的なレイヤーを構成する装置としてのアニメーション・スタンドとそれを取り巻く諸処の装置(インク、セルロイドシート、カメラレンズ…)に着目し、そのような物質的な技術的集合体を横断して作用するある種の非物質的で抽象的な強度―位相を、ドゥルーズ/ガタリの概念に倣って「アニメ機械」と呼んでいる。

しかし、ラマールの議論は、多平面的なコンポジションを形成するアニメーション・スタンドに固執するあまり、アニメーションにおける「時間」や「リズム」という視点がなおざりにされており、そのせいでやや広がりを欠いた議論になっているきらいは否めない。

ラマールがタイムシートという「アニメ機械」に着目しなかったのはいささか不可解と言わなければならない。タイムシートは、物質的な装置であると同時にデジタルで非物質的かつ抽象的な領域である「機械」でもある。アニメーションは、タイムシートという機械によるデジタル変換化という演算過程を経ることなしには現動化し得ない。ここから、アニメを日本中世の絵巻物に一足飛びで結びつけたり、素朴でイノセントなアニミズムに回収しようとする議論に対して我々は慎重にならなければらない、という教訓を引き出すことも可能であろう。

※

以上の議論を図式的に捉えれば、さしずめ以下のようになるだろう。

抽象機械[リズム、分子的、死の欲動] ⇔ 表層[輪郭線、記号、表象、モル的、エロス的欲動]

まず抽象的な機械の領域に分子的に蠢く複数のリズムがあり、その複数のリズムがタイムシートによる演算過程を経ることによって表層=スクリーン上にアニメーションとして現動化する。ここでの分子的/モル的という対立項は、ミクロ/マクロ、もしくは複数の局所的自我/大域的自我にそれぞれ置き換えても同じである。ちなみに、死の欲動/エロス的欲動というタームは言うまでもなくフロイトによる概念だが、ここでは『差異と反復』におけるドゥルーズによる死の欲動の定式化、すなわち、抑圧に先立つものとしての「反復脅迫」、超越論的原理としての「死の欲動」の議論を参考にしている*3。

さらに、機械―表層という位相に加えて、物語という第三の位相を考えることもできるだろう。物語という位相は、脚本などの物語―説話的装置によって生成される位相である。さしずめ機械―表層を「形式」の位相と捉えるなら、物語は「内容」の位相となるだろう。

大雑把に言えば、これまで主流とされてきたアニメ評論は、そのほとんどが「表層」か「物語」の位相に関わるものである。ストーリーを分析し、そこから何らかの「意味」や「メッセージ性」を引き出そうとするスタンダードなアニメ評論は「物語」の位相に位置し、蓮實重彦くずれの表層批評や伊藤剛などによる漫画記号論やキャラクター論をアニメ評論に転用した評論は「表層」の位相に位置する。その他にも作画に着目した評論なども同様に「表層」に留まっている。

表層に留まることなく、アニメーションという<出来事>を発生論的に捉える視座に立つこと。そのためにも複数のポリリズミックなリズムと様々な強度が交差する抽象機械に着目すること……。

※

以下は、影響を受けたり参考にした文章や音楽など。

コミュニケーションの場は無数の分子的流れに貫通されており、それぞれの流れ=情報を処理する無意識的=分子的機械が並列的に、かつ異なったリズムで作動していると考えられる。会話も手の動きも視線のやり取りも、それぞれ流れのひとつだ。(……)<目―視線―目>、<相手の肩―自分の目―自分の肩―相手の目>と流れる情報は、意識的なコミュニケーションとは無関係に、バックグラウンドで高速に処理されている。

(『精神分析の世紀、情報機械の世紀――ベンヤミンから「無意識機械」へ』東浩紀)

ティポグラフィカの「訛り」や「揺らぎ」を支えるアフリカ的な要素については、これまで何度もメンバーの口から語られてきてはいるものの、まだ充分には理解されているとは言えないだろう。ティポのどこがどうアフリカなのか?(……)つんのめったり訛ったりしながら、幾層にもレイヤーされてゆくティポのメロディーやリズム・パターンは、基本となる一つのビート、曲中通して揺らぎ無くキープされている基本的なテンポのビットマップに基づくことによって演奏されており、メンバーはそのビットマップを共有することによってお互いの関係を明確に把握している。

まず一個の巨大なビート/脈動が設定され、その脈動が何重にも整数的に分割されることによって複数のクリック・タイムが生まれる。そしてその分割された時間がそれぞれの大きさでぐるぐるループすることによって、ニ、三、六、五、七、といった異なった周期のリズム・パターンが一つの時間の中に同時に出現し、それらが互いに秩序を保ったまま、時には干渉しあい、溶け合いながら音楽が前に進められて行く。

(『ジャズと自由は手をとって(地獄に)行く』大谷能生)

本稿では「原画」と対になる「中割り」については、議論の簡略化のため割愛したゆえ、必然的にコスモス的なポリリズムしか論じることができていない。すなわち「訛り」を議論から排除している。それならば、「中割り」をアニメーションにおける「訛り」と捉えてみるとどのようなことが見えてくるであろうか。今後の課題としたい。

Tipographica - 時代劇としての高速道路 Highway As A Samurai ...

Miles Davis - On the Corner (UNEDITED MASTER ...

白石晃士『ある優しき殺人者の記録』についての覚書

●『ある優しき殺人者の記録』は映画についての思考を迫るような映画である。つまり一種のメタ映画である。

●しかし『ある優しき殺人者の記録』(以下『ある優』)の作中で映画について言及されるシーンは一箇所しかない。(『素晴らしき哉、人生!』についてのやりとり)

●以下では、最近公開され『ある優』との類似性が指摘されるアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(以下『バードマン』)を参照しながら『ある優』の特異性とメタフィクション性について考える(以下ネタバレあり)。

●『バードマン』はそれこそ映画への言及に満ちた、すわりのよい典型的メタフィクション映画であったが、『ある優』はメタ映画というよりは、『CUBE』や『SAW』の系譜にあるような密室スリラーに一見みえる。

●『ある優』と『バードマン』はどちらも全篇ワンシーン・ワンショットに見えるように撮影編集されている作品である*1。『ある優』と『バードマン』の類似性を指摘する人のほとんどがこの点を強調する。しかし、以下の形式的差異性を無視すれば個々の作品の特異性を取り逃すことになる。

●『ある優』と『バードマン』の形式的差異性は、おおまかに二種類に分けることができる。ひとつは『バードマン』が客観的な三人称視点のショットを採用しているのに対し、『ある優』はPOVという主観的カメラによるショット形式を採用していること。もうひとつは、『バードマン』ではワンショットの経過時間と映画内=物語内の経過時間が一致していない(例えば、2時間ノーカットであるにも関わらず、物語内では3日や4日という時間が経過しているということ)。それに対して、『ある優』にあってはワンショットの経過時間と映画内=物語内の経過時間は完全に一致している(こちらのほうが普通に考えれば当たり前のように見え、『バードマン』の方が凄いことをやってるように見える)。

●『ある優』の特異性は、ワンショットの中で時間や空間が一瞬で飛び越えられているのにも関わらず、それでもなおワンショットの経過時間と映画内=物語内の経過時間の一致が完全に保たれている点にある。つまり、時空間がいくら断絶的に超越されていても、映画内=物語内では映画の上映時間と同じ86分という時間しか経過していない。

●このような特異なワンショットの経過時間と映画内=物語内の経過時間の一致という性質は、ひとえに映画内でカメラマンが持っている主観カメラの自己同一性によって担保されている。

●『ある優』の終盤、カメラを持っていたカメラマンは死ぬが、カメラは死なず次の持ち手に受け渡され、持ち手とともに時間を越える。さらにラストに至り世界線を越えるにあたってその持ち手も元の世界に置き去りにされる格好になるが、カメラだけは世界線を越え別の世界線の路上に投げ出される。時空間をどれだけ越えてもカメラの自己同一性は保たれている。

●そもそも、白石晃士作品においてPOV=主観的カメラはどのように機能しているのだろうか。

●短編作品『包丁女』は、白石作品における「カメラ」の用いられ方が短い時間に凝縮されている好例である。

www.youtube.com

●『包丁女』において、主観カメラは男⇒女⇒男⇒包丁女という順番で次々と受け渡されていく。ここでのカメラは、或る一人の特権的なカメラマンの視点に帰属しているのではなく、登場人物達のネットワーク上に位置するある種の共同主観=間主観的な視点に帰属している。

●登場人物達の間で共有されていたカメラの共同主観=間主観性は、ラストでカメラが地面に投げ出されるに至って、物語内の登場人物達から観客である我々に引き受けられる。ファインダーを覗く者がいなくなったカメラの視点は、その形式性の純化によってスクリーンを見ている我々の視点と限りなく近づいていく。

●あるいは、カメラ自身がカメラを見ている。ともあれ、このようなカメラという形式性の自己言及的な純化は、カメラ/我々観客という視点の区別を無化してしまう境地にまで行ってしまうのではないか。

●『包丁女』と『ある優』の共通項は多い。まず、全篇ワンシーン・ワンショットで撮影されている。さらに、一台のカメラが登場人物達の間を巡っていく。さらに、ラストで映像ノイズとともにカメラの映像データが破損して終わる。

●ラストにおける映像データの破損=抹消というカタストロフィは、『ある優しき殺人者の記録』が、タイトルに「記録」とあるにも関わらずある種の反=「記録」映画であるという逆説性を指し示している。

●白石晃士監督は、一般にフェイク・ドキュメンタリーの作り手として知られているが、反=記録性という面ではアンチ・ドキュメンタリーの作り手でもある。例えば、『オカルト』ではドキュメンタリーという形式に「未来」という軸を導入することによってドキュメンタリーにおける「記録性」を問いに付した。また、『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! 最終章』は、ネット上でのストリーミング配信という形式を採っており、従来のフェイク・ドキュメンタリーにおけるファウンド・フッテージ物とは様相を異にしている。

●映像記録が抹消されて終わる『包丁女』また『ある優』と、ストリーミング配信という形式の『コワすぎ最終章』に共通するのは、ドキュメンタリーの「記録性」に対して「一回性」を志向する姿勢である。白石晃士は『ある優』の台本冒頭の言葉に次のように書き記している。

映画のラスト、劇中の世界ではこの映像が記録されたデータは破損して消滅する。観客が見ていた映像を劇中の人々が目にすることは永遠になく、全てが「無かった事」になる。だが、映像と音は、スクリーンのこちら側の世界、つまり観客の脳内にだけは残る。

●ここでは、映画とその<外部>について語られている。映画内における映像データの消滅という出来事は、『ある優』においては映写の終わりと一致している。言い換えれば、カメラが回りカメラがストップするまでの一回的な出来事がノーカットで映し出されるこの映画の形式は、始まりと終わりを観測する立脚点である映画の<外部>(=つまり観客である我々)に立って初めて看取しうるものである。『ある優』においては、内容ではなく形式そのものが<外部>、ひいては映画とは何かという問いに差し向けられている、と言っても良い。映写されるごとにスクリーンと観客の間でその都度立ち上がる有機体のような映画。

映画は、映写されて映写が終わるまでの人生だ。映写されるたびにスクリーンに新しく生まれ、映写が終わると同時に死ぬ儚い存在だ。しかし観客の脳内に映画は残り、新たな命になる。映画というのはそのような生命体である。

(『ある優しき殺人者の記録』台本冒頭の言葉)

●以上に出てきた、ワンシーン・ワンショット(ワンショットの経過時間と映画内の経過時間の一致)という形式性、カメラの間主観性という形式性、映像データの一回性という形式性はどれも分かちがたく結びついてる。そして、この3つの形式性をボロメオの環のように結びつけている結節点こそが、カメラの自己同一性であるように思われる。

●カメラの自己同一性は、一台のカメラによって総てが撮影されていること、さらには全篇ワンショットで撮影されていること、という二つの条件によって担保されている。

●しかし、『ある優』はもちろん本当にワンショットで撮影されているわけではなく、実際は55カットに分かれた断片を編集でワンショットのように見せている。ワンショット(風)映画におけるカット繋ぎという、無意識内における夢作業にも似た技法についての考察の必要性。

●白石晃士作品におけるワンショット風作品のもう一つの代表例として、『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん 』(以下『花子さん』)があるが、『花子さん』におけるワンショット表現が、異なる時間同士の断面、もしくは異なる空間同士の断面を半ば強引に接合させることによって、時空間に走る裂け目=断絶性を否が応でも意識させるものであったのに対し、『ある優』のワンショット表現は反対に職人芸に徹しており、カット間の断面はまったく意識されないものになっている。カット間の断面を意識させない繋ぎ方はどのようにして可能となるのか。

●秘密は、手持ちカメラを左右に振った時のブレやカメラマンが受ける心理的または物理的な暴力からカメラが大きく揺れる一瞬にあり、いわばそのような光の錯乱=壊乱の只中にカット割りが侵入してくる。「持続=ワンショット」と「断絶=カット割り」を止揚する弁証法は光の錯乱の中でのみ成立する。光の錯乱は、持続/断絶という二項対立を無化する真空地帯=臨界面において現れる、いわば<外部>の侵入である*2。

●一方『バードマン』にあっては、カット割りはカメラが何気なく壁を向いた瞬間であったり、扉の前に存在する影=暗闇にカメラが入った瞬間であったりする。ここには暴力も光の錯乱もない、CGによって統制されたシームレスかつ静的な繋ぎがあるだけである。

●『ある優』にあってはカット割りは常にある種の「暴力」という形で<外部>からやってくる。しかもこのカット割りは観客に意識されないので、いわば観客の無意識下に抑圧される*3。

●このように、『ある優』におけるカット割りは観客に対して外傷的=トラウマ的要素を持って働く。

●無意識下に抑圧された<外部=裂け目>はしかし常に回帰する。映画終盤に一瞬インサートされる異空間がそれではないだろうか。ここでの異空間は、いわば表象不可能な世界であって、映画の外側=外部の世界を指し示しているのではないか。

●以上のように、『ある優』は内容ではなくその形式性において真にメタフィクション映画である。『ある優』の形式性は映画の<外部>との緊張関係によってかろうじて成立している。我々は、映画が立ち現れ消滅するのを観測する地点に立つことによって、また光の錯乱という<外部>の裂け目に曝されることによって、映画とは何かという「問い」にその都度立ち戻らされる。

*1:厳密に言えば『バードマン』は序盤と終盤の二箇所にカット割りの入ったシーンがあるので全篇ワンシーン・ワンショット風ではない

*2:このような繋ぎ方を可能にする主観的カメラのあり方の重要性も考察される必要性がある。例えば白石作品におけるPOVカメラは、カメラマンの身体性と直に接続されているという意味でフィジカルな性質を強く持っている。

*3:白石作品に特徴的なカメラの映像ノイズも同じものとして捉えることが可能ではないか。カメラに映し出されるノイズはカメラに因するノイズなのか、それとも世界に内在するノイズなのか、それとも映画そのものに走る亀裂――そこから映画の<外部>が覗くような裂け目のようなものなのか